Hüftgelenksarthroskopie

Bei bestimmten schmerzhaften strukturellen Veränderungen im Bereich des Hüftgelenks kann, nach ausgeschöpfter konservativer Therapie, eine Hüftgelenksarthroskopie indiziert sein. Eine solche Therapie kann zu einer deutlichen Beschwerdelinderung führen.

Einsatzgebiete

Kommt es zu persistierenden Beschwerden im Bereich des Hüftgelenks z.B. mit einschießenden Schmerzen oder nach längerem Sitzen, sollte die Vorstellung bei einem Orthopäden erfolgen. Wird mittels Röntgenbilder und/oder MRT-Bildgebung ein struktureller Schaden im Bereich des Hüftgelenks (z.B. Riss der Hüftgelenkslippe, Impingement-Syndrom, Hüftgelenksinstabilitäten) festgestellt, werden zunächst konservative Therapiemaßnahmen eingeleitet wie z.B. Anwendung von Physiotherapie oder bedarfsweiser Schmerztherapie. Bleiben Schmerzen und Funktionsverlust bei ausgeschöpfter und konsequenter nicht-operativer Behandlung bestehen, sollte die Vorstellung bei einem erfahrenen Hüft-Arthroskopeur erfolgen, um die Möglichkeiten einer operativen Therapie zu besprechen.

Wirkprinzip

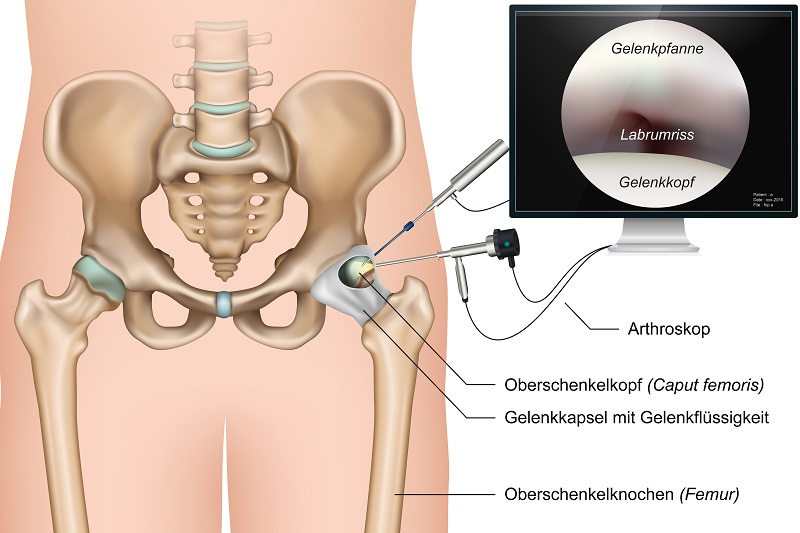

Die Arthroskopie der Hüfte ist ein Verfahren zur minimal-invasiven Untersuchung und gleichzeitigen operativen Behandlung. Hierbei sind meist zwei bis vier kleine Einstiche ausreichend, um eine Kamera und spezielle Instrumente in das Gelenk einführen zu können.

Durchführung

Die Arthroskopie der Hüfte ist ein chirurgischer Eingriff in Vollnarkose und wird im Rahmen eines kurzstationären Krankenhausaufenthalts durchgeführt. Um einen optimalen Zugang zum Hüftgelenk sicherzustellen, erfolgt die Operation auf einem speziellen Extensionstisch, auf welchem der Hüftkopf etwas aus der Hüftpfanne herausgezogen wird. Die Hautschnitte erfolgen im seitlichen Bereich des Hüftgelenks mit einer Länge von ca. 1-2 cm. Zunächst erfolgt der Zugang mit der Kameraoptik unter radiologischer Kontrolle, um mit einem diagnostischen Rundgang des Gelenkes beginnen zu können und hierbei mögliche weitere krankhafte Veränderungen zu diagnostizieren. Nach Einbringen des Instrumentariums über einen zweiten Hautschnitt wird nun die entsprechend diagnostizierte krankhafte Veränderung behandelt. Die Bilder aus dem Hüftgelenk werden dabei live auf einen Monitor übertragen und somit kann der Behandlungsfortschritt vom Operateur jederzeit überwacht werden. Im Anschluss wird die Wunde verschlossen und ein steriler Verband angelegt.

Nachbehandlung

Die Rehabilitation nach einer Hüftgelenksarthroskopie kann frühzeitig begonnen werden. Eine eigenständige Bewegung des Hüftgelenks durch den Patienten kann bereits ab dem 1. postoperativen Tag erfolgen. Die ersten 2 Wochen postoperativ ist hier häufig eine Teilbelastung an Unterarmgehstützen empfohlen. Nach dieser Zeit kann dann zur schmerzadaptierten Vollbelastung übergegangen werden und die unterstützende physiotherapeutische Beübung fortgeführt werden.

Erfolgssausichten

Neben den allgemeinen Operationsrisiken, die Ihr Arzt ausführlich mit Ihnen besprechen wird, kann es bei dem Eingriff zu seltenen speziellen Komplikationen kommen, wozu insbesondere Lagerungsschäden mit einer meist vorübergehenden Verminderung der Sensibilität im Bereich der Genitalregion kommen kann. Ein Verbleib von Restbeschwerden bzw. ein erneutes Auftreten der Beschwerden im Bereich des Hüftgelenkes nach Beschwerdefreiheit sind ebenfalls mögliche Risiken. Insgesamt zeigen sich nach Hüftgelenksarthroskopien je nach behandelter Erkrankung gute bis sehr gute Ergebnisse mit hoher Patientenzufriedenheit.

FAQ - Hüftgelenksarthroskopie - Häufig gestellte Fragen:

Was ist eine Hüftgelenksarthroskopie?

Eine Hüftgelenksarthroskopie ist ein minimalinvasives Verfahren zur Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen des Hüftgelenks. Dabei wird ein Arthroskop, ein schlauchartiges Instrument mit einer Kamera und Lichtquelle, in das Hüftgelenk eingeführt. Dies ermöglicht dem Arzt, das Gelenk von innen zu betrachten und kleinere Eingriffe durchzuführen, wie z.B. die Entfernung von freien Gelenkkörpern, die Reparatur von Knorpelschäden oder die Behandlung von Entzündungen.

Wie wird eine Hüftgelenksarthroskopie durchgeführt?

In der Regel wird sie unter Vollnarkose durchgeführt. Der Chirurg macht kleine Schnitte in der Nähe des Hüftgelenks und führt das Arthroskop und andere spezielle Instrumente ein. Die Kamera am Arthroskop überträgt Bilder auf einen Monitor, die dem Chirurgen eine klare Sicht auf das Gelenk ermöglichen. Der Eingriff wird durchgeführt, indem kleine Instrumente durch zusätzliche Schnitte eingeführt werden, um die notwendigen Reparaturen oder Behandlungen durchzuführen.

Wann wird eine Hüftgelenksarthroskopie durchgeführt?

Eine Hüftgelenksarthroskopie wird in verschiedenen Situationen eingesetzt. Sie kann zur Diagnose und Behandlung von Erkrankungen wie Labrumverletzungen, Knorpelschäden, Hüftimpingement (Anschlagphänomen) und freien Gelenkkörpern eingesetzt werden. Der genaue Einsatz der Hüftgelenksarthroskopie hängt von der individuellen Situation des Patienten ab und wird vom behandelnden Arzt entschieden.

Ist eine Hüftgelenksarthroskopie schmerzhaft?

Sie wird in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt, daher verspürt der Patient während des Eingriffs keine Schmerzen. Nach der Operation kann es zu Schmerzen und Unannehmlichkeiten im Bereich des Hüftgelenks kommen, die jedoch mit Schmerzmitteln gut kontrolliert werden können. Es ist wichtig, die Anweisungen des Arztes zur Schmerzlinderung und Genesung zu befolgen.

Gibt es Risiken bei einer Hüftgelenksarthroskopie?

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff birgt auch eine Hüftgelenksarthroskopie gewisse Risiken. Dazu gehören Infektionen, Blutungen, Verletzungen von Blutgefäßen oder Nerven, Thrombosen und seltene Komplikationen wie Gelenksteifheit oder anhaltende Schmerzen. Es ist wichtig, die Risiken und Vorteile der Operation mit dem behandelnden Arzt zu besprechen, um eine informierte Entscheidung zu treffen.

Wie lange dauert die Genesung nach einer Hüftgelenksarthroskopie?

Die Genesung nach einer Hüftgelenksarthroskopie kann je nach Umfang des Eingriffs und individuellen Faktoren variieren. In der Regel erfordert es eine gewisse Zeit, um die volle Beweglichkeit und Stärke des Hüftgelenks wiederzuerlangen. Der Patient wird in der Regel eine Rehabilitationstherapie durchführen, um die Genesung zu unterstützen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Arztes zur Nachsorge, Rehabilitation und körperlichen Aktivität zu befolgen, um eine optimale Genesung zu gewährleisten.

Kann jeder eine Hüftgelenksarthroskopie durchführen lassen?

Nicht jeder Patient ist ein Kandidat für eine Hüftgelenksarthroskopie. Die Entscheidung zur Durchführung des Eingriffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Schwere der Hüfterkrankung, dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten und anderen individuellen Faktoren. Der behandelnde Arzt wird den Nutzen der Hüftgelenksarthroskopie gegen mögliche Risiken und Alternativen abwägen. Es ist wichtig, mit dem Arzt über die spezifische Situation zu sprechen, um die beste Entscheidung zu treffen.

Literatur und weiterführende Links

Sobau C., Möckel G., Gollwitzer H. (Hrsg.) Hüftarthoskopie Thieme Verlag (2018)

Rühmann O, Puljić P, Schierbaum B, Wünsch M, Lerch S. Technik der Hüftarthroskopie [Hip arthroscopy technique]. Oper Orthop Traumatol. 2021 Feb;33(1):55-76.

Gollwitzer H, Banke IJ, Schauwecker J. Hüftarthroskopie [Hip arthroscopy]. Orthopade. 2016 Feb;45(2):183-93; quiz 194-5.

Casartelli NC, Leunig M, Maffiuletti NA, Bizzini M. Return to sport after hip surgery for femoroacetabular impingement: a systematic review. Br J Sports Med. 2015 Jun;49(12):819-24

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/femoroacetabulaeres-impingement-210791

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/labrumlaesion-202549