Schulterprothese

Schulterprothesen können bei Gelenkverschleiß, schweren Gelenkbrüchen oder ausgeprägtem Sehnenverschleiß mit entsprechend starken Beschwerden eine gute Behandlungsmöglichkeit sein. Je nach Ursache gibt es verschiedene Prothesenmodelle, die eingesetzt werden können.

Einsatzgebiete

Die Haupteinsatzgebiete sind klinische Beschwerden mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die auf die Konservative Therapie nicht ansprechen.

Diagnose

Neben der unerlässlichen körperlichen Untersuchung kommen in der Regel folgende vier bildgebende Untersuchungen zum Einsatz: Röntgen, Ultraschall, Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT). Wenn der Entschluss zur Prothesenversorgung getroffen ist, wird häufig eine Computertomographie zur endgültigen Prothesenplanung notwendig.

Prothesenarten

Da eine Schulterprothese bei vielfältigen Erkrankungen oder Verletzungen eine gute Behandlungsmöglichkeit sein kann, gibt es auch verschiede Prothesenarten, die dafür jeweils eingesetzt werden können.

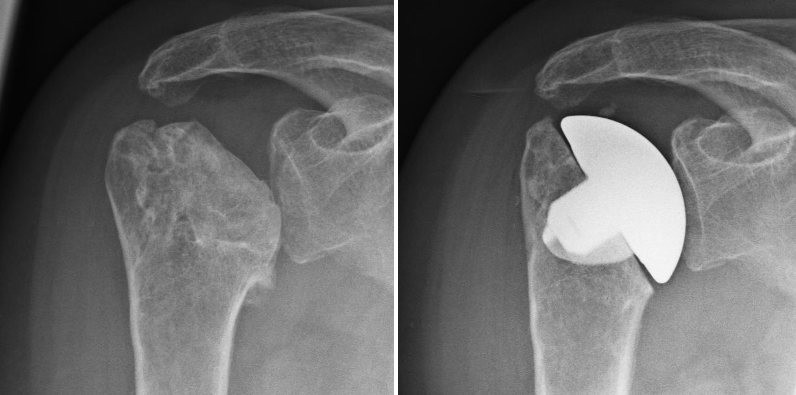

Hemiprothese

Ist nur der Oberarmkopf (Humeruskopf) erkrankt, kann ein isolierter Ersatz dieses Kopfes erfolgen, eine sogenannte Hemiprothese. In den letzten Jahren werden in Deutschland zunehmend knochensparende, schaftfreie Prothesen verwendet. Diese haben auch den reinen Gelenkflächenersatz abgelöst, da mit der schaftfreien Prothese eine bessere Wiederherstellung der Anatomie möglich ist.

Fallbeispiel:

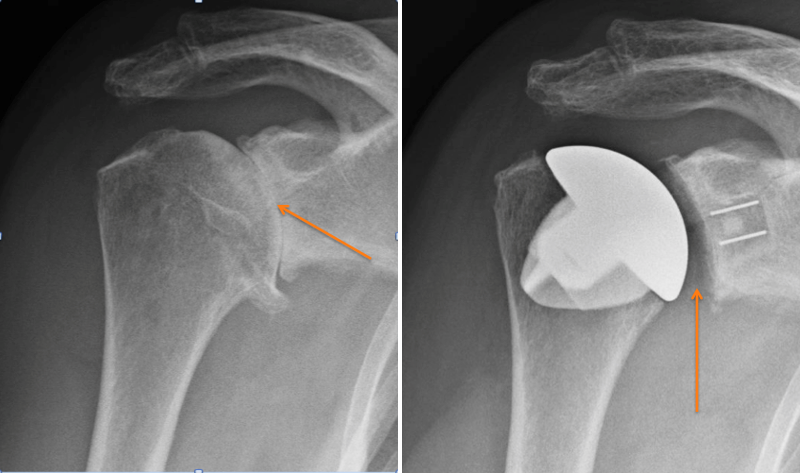

Totalprothese

Bei einer anatomischen Totalprothese werden der Oberarmkopf und die Schultergelenkspfanne (Glenoid) ersetzt. Sie kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn die Sehnen der Schulter (Rotatorenmanschette) noch intakt, aber beide Gelenkpartner verschlissen sind. Der Hauptgrund für den Einsatz einer Totalprothese ist das Vorliegen einer Arthrose.

Fallbeispiel:

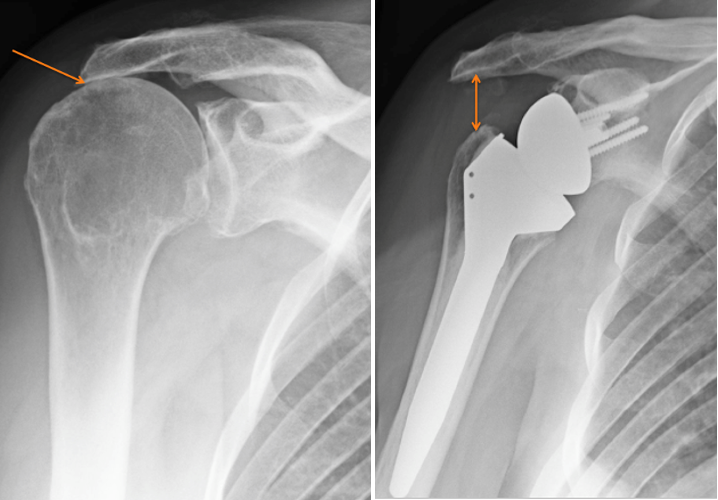

Inverse (Umgekehrte) Prothese

Wenn die Rotatorenmanschette verbraucht oder gerissen ist und zusätzlich eine Arthrose besteht, ist eine sogenannte inverse (umgekehrte) Schulterprothese die Prothese der Wahl. Sie verändert das Drehzentrum des Gelenkes und so auch die Hebelverhältnisse. Dies ermöglicht dem Musculus Deltoideus, einem Muskel, der direkt über dem Schultergelenk liegt, viele Funktionen der Rotatorenmanschette mit zu übernehmen.

Fallbeispiel:

Komplikationen und Operationsrisiken

Es gelten für die Schulterprothesen die allgemeinen Risiken jeder Operation, wie Thrombose, Embolie, Blutung, Infektion, Wundheilungsstörung sowie Gefäß- oder Nervenschäden. Beim Einbau der Prothese kann es in seltenen Fällen auch zu Frakturen kommen, bei schaftfreien Prothesen wird dies minimiert. Im Langzeitverlauf ist die Lockerung der Prothese die Hauptkomplikation.

Durchführung / Krankenhausaufenthalt

Der Einbau einer Schulterprothese ist in Deutschland ein stationärer Eingriff. Zur effektiven Schmerzbehandlung wird in der Regel ein sogenannter Schmerzkatheter gelegt.

Die Operation wird fast ausschließlich in Vollnarkose durchgeführt. In der Regel beträgt die Dauer des stationären Aufenthalts etwa eine Woche.

Nachbehandlung

Die Schulter muss für etwa sechs Wochen nach der Operation vor ungewünschten Bewegungen geschützt werden. Aufwendige orthopädische Hilfsmittel sind in der Regel nicht mehr notwendig, meist reicht eine einfache Schlinge aus. Passive Physiotherapie und der Einsatz einer Bewegungsschiene sollen Verklebungen verhindern. Im Idealfall wird nach sechs Wochen eine Rehamaßnahme durchgeführt. Nach der Reha können die Aktivitäten des täglichen Lebens wie Haushalt oder Autofahren in der Regel wieder ausgeführt werden.

Erfolgsaussichten

Die Schulterprothesen befinden sich in ständiger Weiterentwicklung. Zurzeit kann man je nach Erkrankung oder Verletzung von einer Haltbarkeit von acht bis 15 Jahren ausgehen.