Hüftarthrose

Die Hüftarthrose (Coxarthrose) ist eine Verschleißkrankheit des Hüftgelenkes. Sie gilt als die häufigste Form der Arthrose beim Menschen und beschreibt die Abnutzung der Knorpeloberflächen von Hüftkopf und Hüftpfanne.

Häufigkeit

Männer und Frauen sind in gleicher Anzahl betroffen. Im Lebensalter von über 60 Jahren leiden ungefähr fünf Prozent der Erwachsenen in Deutschland an Beschwerden aufgrund einer Hüftgelenksarthrose, wenngleich deutlich mehr Menschen Zeichen eines Hüftgelenksverschleißes haben, die jedoch nicht zwingend mit Schmerzen oder sonstigen Beschwerden verbunden sind.

Ursachen

Die mechanische Abnutzung des Hüftgelenkes führt zu einem chronisch fortschreitenden Verschleiß. Die Ursachen einer Coxarthrose sind dabei sehr unterschiedlich. Sie kann zum Beispiel auf der Grundlage von Verletzungen, einer erworbenen oder angeborenen Hüftfehlstellung, Wachstumskrankheiten oder angeborenen Hüftleiden entstehen. In etwa der Hälfte der Fälle kann die Ursache der Arthrose nicht ermittelt werden. Hier wird von einer primären Arthrose gesprochen. Sofern die Ursachen des Verschleißes ermittelbar sind, wird von einer sekundären Coxarthrose gesprochen.

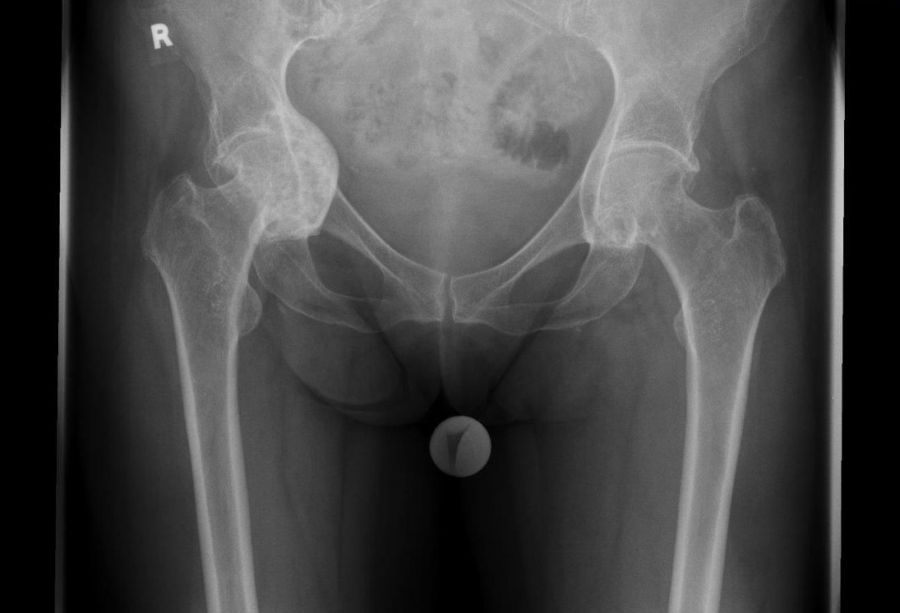

Die primäre Coxarthrose beginnt gewöhnlich nach dem 50. oder 60. Lebensjahr. Hierbei findet man häufig bei gesunden älteren Menschen Zeichen einer Hüftarthrose auf Röntgenbildern, die nicht in jedem Fall zu Beschwerden führen müssen. Primäre Arthrosen treten hauptsächlich beidseits auf.

Die sekundären Coxarthrosen entstehen aufgrund des mechanischen Vorschadens (zum Beispiel durch eine Fehlstellung, siehe oben) im früheren Erwachsenenalter.

Symptome

Der Hüftgelenksverschleiß macht sich zu Beginn durch vorübergehend auftretende Schmerzen im Bereich der Hüftgelenke bei größeren Anstrengungen bemerkbar. Hierbei tritt häufig der sogenannte Anlaufschmerz, das heißt das mühsame beginnende Gehen am Morgen oder nach längerem Sitzen auf. Nach kurzer Gehstrecke werden die Symptome wieder besser. Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung verschwinden diese Schmerzen jedoch unter Belastung nicht mehr und treten dann auch in Ruhe und nachts auf. Häufig werden Beschwerden im Bereich der Leiste sowie an der Hüftaußenseite, vor allem aber im Bereich des Oberschenkels vorne und bis zum Knie ausstrahlend beschrieben. Im weiteren Verlauf kann es zu einer vom Patienten bemerkten Bewegungseinschränkung des Hüftgelenkes, zum Beispiel beim Drehen des Beines oder Anbeugen, und zu einem veränderten Gangbild mit Hinken und einer gebückten Haltung kommen. Dinge des täglichen Lebens wie zum Beispiel das Ankleiden können deutlich erschwert sein.

Die Krankheit verläuft mit wechselhafter Beschwerdesymptomatik, insgesamt jedoch immer weiter fortschreitend über einen längeren Zeitraum hin. Bei dem typischen Symptom der Hüftarthrose, dem Schmerz, muss ein belastungsabhängiger Schmerz bedingt durch den Gelenkverschleiß von einem auftretenden belastungsunabhängigen Schmerz, häufig ursächlich bedingt durch entzündliche Gelenkerkrankungen wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis, unterschieden werden.

Diagnose

Die vom Patienten geschilderten Symptome führen in aller Regel zu einer weitergehenden Untersuchung und Diagnostik. Hierbei kommt der körperlichen Untersuchung neben der konventionellen Röntgenaufnahme die größte Bedeutung zu.

Bei der Untersuchung werden zum Beispiel die oben genannten Bewegungseinschränkungen und Schmerzangaben des Patienten objektiviert. Veränderungen im Gangbild, wie zum Beispiel ein Hinken oder eine veränderte Schrittlänge können dabei analysiert werden.

Im Röntgenbild findet sich im Regelfall ein verschmälerter bzw. nicht mehr sichtbarer Gelenkspalt aufgrund des Knorpelverschleißes im Hüftgelenk. Im Verlauf können knöcherne Anbauten sowie eine Formveränderung, eine sogenannte Entrundung des Hüftkopfes auftreten. Allerdings sind nicht in jedem Fall die vom Patienten geäußerten Beschwerden mit den im Röntgenbild sichtbaren Verschleißzeichen in Einklang zu bringen. Bei Unklarheiten in der Diagnosestellung können zum Beispiel eine Magnetresonanztherapie (MRT) oder eine Szintigraphie die Diagnostik vervollständigen.

Behandlung

Es wird die konservative und operative Behandlung der Hüftarthrose unterschieden. Das Hauptkriterium bei der Wahl des geeigneten Therapieansatzes ist das Ausmaß der Verschleißerkrankung (Beschwerdesymptomatik und Röntgenbild) sowie das Alter des Patienten. Konservative Maßnahmen haben dabei, abhängig von der zugrundliegenden Diagnose, in beginnenden Krankheitsstadien Vorrang vor operativen.

Konservative Therapie

Beim sogenannten konservativen Therapieansatz gilt es, die Beweglichkeit des Gelenkes zu erhalten, die Beschwerden zu reduzieren und damit die Belastungsfähigkeit im Alltag weiter zu gewährleisten. Zu beachten gilt es, dass alle konservativen Maßnahmen nur symptomatisch wirken, nicht jedoch den weitergehenden Verschleiß aufhalten können. Zu den konservativen Maßnahmen zählen zum Beispiel krankengymnastische Übungsbehandlung, physikalische Therapie, orthopädietechnische Maßnahmen, eine angepasste Schmerzmittelgabe und die Einspritzung von entzündungshemmenden und schmerzstillenden Medikamenten in das Gelenk.

Operative Therapie

Bei fortschreitenden Krankheitssymptomen, insbesondere belastungsabhängigen Schmerzen, sichtbarem Verschleiß im Röntgenbild sowie einer zunehmenden Bewegungseinschränkung kommt als letzte Therapieoption nur noch der Ersatz des Hüftgelenkes durch eine sogenannte Totalendoprothese in Betracht. Zur Entscheidungsfindung für einen Gelenkersatz müssen immer alle verfügbaren Kriterien wie Bewegungseinschränkung, Bildgebung, auftretende Schmerzen, Verminderung der Gehstrecke und die Einschränkung der Lebensqualität zusammenfassend beurteilt werden. Ein auffälliges Röntgenbild bei geringem Leidensdruck, insbesondere fehlender Schmerzangabe und bei guter Gehstrecke, ist dabei noch keine sichere Indikation für einen operativen Eingriff. Damit kann eine solche Entscheidung nur im Dialog zwischen Patient und Arzt getroffen werden. Es spricht nichts gegen die Einholung einer Zweitmeinung.

Beim endoprothetischen Gelenkersatz wird das Operationsverfahren sowie die zur Verwendung kommenden Prothesentypen auf das Patientenalter sowie die Knochenqualität abgestimmt.