Morbus Bechterew

Die axiale Spondyloarthritis, im deutschsprachigen Raum meist unter dem Synonym „Morbus Bechterew“ bekannt, ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung. Sie zeichnet sich meist durch einen entzündlichen Rückenschmerz bei jüngeren Patienten in der zweiten Nachthälfte aus. Die Ursache dieser Erkrankung ist nicht eindeutig geklärt. Eine erbliche Veranlagung ist wahrscheinlich, da etwa 90 Prozent der Erkrankten das Erbmerkmal HLA-B27 in sich tragen.

Häufigkeit

Die Aussagen zur Häufigkeit der axialen Spondyloarthritis sind in den verschiedenen Ländern der Welt sehr unterschiedlich. Eine in Berlin durchgeführte Studie ergab eine Häufigkeit von 0,55 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. In der Zusammenschau vieler Daten gehen die Experten von ungefähr einem Prozent Häufigkeit aus.

Nach Daten der Kerndokumentation des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums (DRFZ) in Berlin sind circa 62 Prozent der Erkrankten männlich.

Die axiale Spondyloarthritis ist eine Erkrankung des jungen Menschen. Die ersten Symptome treten bei Männern und Frauen im Durchschnitt um das 26. Lebensjahr auf. Allerdings gaben bei einer Befragung der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. im Jahr 2008 35 Prozent der Betroffenen an, dass ihre ersten Beschwerden bereits vor dem 20. Lebensjahr auftraten.

Ursachen

Die Ursache der axialen Spondyloarthritis ist weiterhin unklar. Mehrere Umstände sind vermutlich verantwortlich, die zu einer Fehlregulation des Immunsystems führen. Da das Erbmerkmal HLA-B27 bei Bechterew-Patienten gehäuft auftritt (circa 90 Prozent) wird eine erbliche Veranlagung angenommen. Da aber nur ein geringer Anteil der HLA-B27-Träger an einer axialen Spondyloarthritis erkrankt, sind vermutlich spezielle Infektionen oder Umwelteinflüsse als zusätzliche Faktoren bedeutsam.

Symptome und Verlauf

Die Frühsymptome sind häufig sehr unspezifisch. Meist werden nächtliche Schmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule, in der Hüft-Beckenregion, teilweise auch mit Ausstrahlung in die Oberschenkel angegeben. Typisch sind nächtliche oder frühmorgendliche Beschwerden, die sich unter Bewegung bessern. Viele Patienten geben Linderung an, wenn sie sich nachts im Bett umdrehen oder aufstehen. Durch Einnahme eines entzündungshemmenden Medikamentes wie zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen wird der nächtliche Schmerz deutlich reduziert bzw. aufgehoben. Häufig ist der Verlauf auch schubweise und beinhaltet schmerzfreie Intervalle.

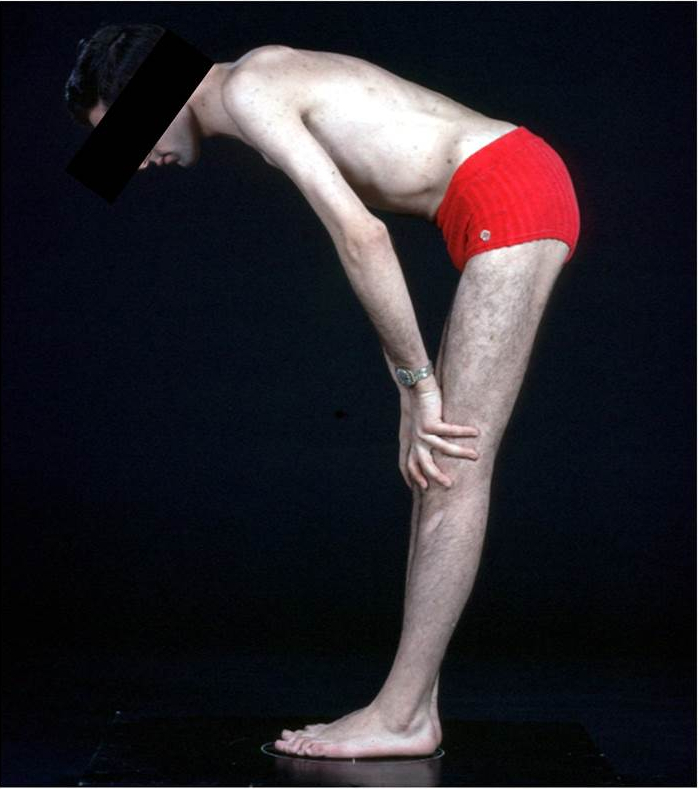

Im weiteren Verlauf können die Entzündungen an der Wirbelsäule zu Versteifungen führen, sodass die Vor-, Rück- und Seitneigung verschiedener Wirbelsäulenabschnitte erheblich eingeschränkt werden. Diese Entwicklung lässt sich durch eine effiziente Therapie aufhalten.

Diagnose

Zur Diagnosestellung ist eine gezielte Patientenbefragung zu den Symptomen und eine Familienanamnese notwendig. Das Hauptsymptom der axialen Spondyloarthritis ist der entzündliche Rückenschmerz.

Dieser liegt vor, wenn mindestens vier der folgenden fünf Kriterien erfüllt sind:

- Alter liegt bei Beginn der Erkrankung unter 40 Jahre

- Langsamer Beginn der Erkrankung

- Besserung der Symptome bei Bewegung

- Keine Besserung in Ruhe

- Nächtliche Schmerzen (mit Besserung durch Aufstehen)

Die körperliche Untersuchung ist anschließend von besonderer Bedeutung. Dabei überprüft der untersuchende Arzt die Beweglichkeit und die Druckschmerzhaftigkeit der Wirbelsäule, der Hüftgelenke und der Kreuz-Darmbein-Gelenke.

Labordiagnostik

Es gibt zwar keinen Laborwert, der den Morbus Bechterew eindeutig beweist, allerdings spielt der Erbfaktor HLA-B27 in der Diagnostik eine herausragende Rolle und ist unverzichtbar. Die Entzündungswerte, das C-reaktive Protein (CRP) und die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) können erhöht sein, sind aber eher unspezifisch.

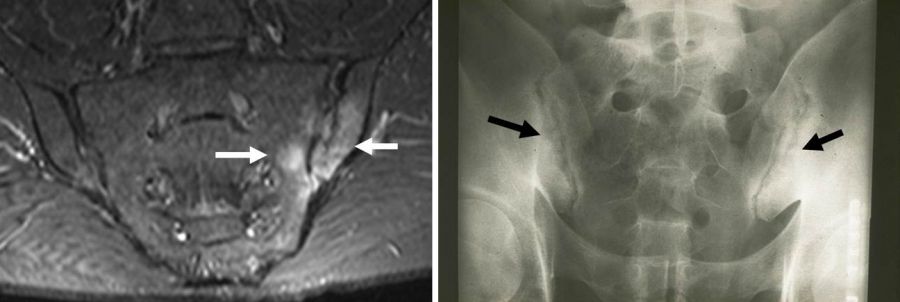

Bildgebung

Der Nachweis entzündlicher Veränderungen in den Kreuz-Darmbein-Gelenken in der Röntgenaufnahme oder besser in der Magnetresonanztomographie hat eine besondere Bedeutung in der Diagnosesicherung. Die Arthritis der Kreuz-Darmbeingelenke ist der Schlüssel zur Diagnose des Morbus Bechterew.

Therapie und Nachsorge

Der Morbus Bechterew ist trotz vieler neuer Therapieformen nicht vollkommen heilbar. Es gelingt aber heute, bei früher Diagnosestellung und früher Therapieeinleitung die Krankheit zu stoppen und die folgenden Spätschäden zu vermeiden. Die komplette Versteifung der Wirbelsäule sehen wir nur noch selten.

Bechterew braucht Bewegung

Im Vordergrund der Behandlung steht die Patientenschulung, spezielle physiotherapeutische Anwendungen zur Vermeidung von Versteifungen und insbesondere die selbstständige Aktivität, denn: „Bechterew braucht Bewegung“. Bei dieser Erkrankung gibt es im Frühstadium nur wenige Sportarten, die nicht empfehlenswert sind (zum Beispiel Gewichtheben). Wichtig ist es für die Patienten, die in der Physiotherapie erlernten Übungen selbstständig durchzuführen. Spazierengehen, Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren – all dies sind regelmäßige Bewegungsarten, die zu einer Verbesserung der Prognose beitragen.

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Die medikamentöse Therapie beginnt mit Nicht-Steroidalen Antirheumatika (NSAR), also entzündungshemmenden Medikamenten, die kein Kortison enthalten. Die bekanntesten sind Diclofenac und Ibuprofen. Wenn unter dieser Therapie innerhalb von vier Wochen mit zwei verschiedenen NSAR keine ausreichende Besserung eintritt, darf eine spezifische Therapie mit einem Biologikum eingeleitet werden. Die Wirksamkeit der Therapie wird unter anderem mit Hilfe eines Patientenfragebogens, wie dem BASDAI oder BASFI, überprüft.

Biologika – TNF-alpha-Blocker

Eine Revolution in der Bechterew-Therapie bedeutete die Einführung der Tumor-Nekrose- Faktor-alpha Blocker im Jahr 2000. Viele Patienten profitieren von dieser Behandlung und erreichen eine Remission (Stillstand) ihrer Erkrankung. Die Behandlung erfolgt nach gezielten Vorsorgeuntersuchungen, zum Beispiel zum Ausschluss einer Tuberkulose, und Impfungen gegen Grippe und Lungenentzündung, mit Spritzen unter die Haut.

Glukokortikoide

Eine Behandlung mit kortisonhaltigen Medikamenten (Glukokortikoide), wie zum Beispiel Prednisolon, ist beim Morbus Bechterew nur im akuten Schub mit hoher Entzündungsaktivität wirksam. Eine Dauertherapie ist nur selten gerechtfertigt. Allerdings können gezielte Kortisoninjektionen in die Kreuz-Darmbein-Gelenke wirksam sein.

Stationäre Rehabilitationsverfahren

Im Verlauf der Erkrankung sind stationäre Rehabilitationsverfahren mit Patientenschulung, Anwendung physikalischer Maßnahmen und intensiver Physiotherapie sehr zu empfehlen. Die Patienten profitieren insbesondere auch durch die Motivation zur regelmäßigen Eigenübung von diesen Maßnahmen.

Operative Therapieoptionen

Dank der heutigen Möglichkeiten zur Therapie des Morbus Bechterew spielen operative Behandlungen eine absolut untergeordnete Rolle. Nur bei fortgeschrittenen Versteifungen der Wirbelsäule oder ausgeprägten Arthrosen der Hüftgelenke wird die Notwendigkeit einer operativen Versorgung gesehen. Während die Hüftversorgung durch eine Endoprothese eher ein Routineeingriff ist, ist die Aufrichtungsoperation für die Wirbelsäule ein problematischerer Eingriff und nur in wenigen spezialisierten Kliniken möglich.

Was kann der Patient selbst tun?

Der Bechterew-Patient sollte nach der Diagnosestellung über seine Erkrankung genau aufgeklärt werden. Auch hat er in der heutigen Zeit die Möglichkeit, sich über die Medien zu informieren. Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. kann in Form von Patientenschulungen, Funktionstraining und Beantwortung spezieller Fragen eine ständige Hilfe sein. Das Funktionstraining, meist als Wassergymnastik, kann von Ärzten verordnet werden und dient insbesondere als Hilfe zur Selbsthilfe. Der Erfahrungsaustausch unter „Leidensgenossen“ kann auch der Stabilisierung der Psyche dienen.

Das Motto für den Bechterew-Patienten muss lauten:

WER RASTET DER ROSTET – BECHTEREW BRAUCHT BEWEGUNG!

Literatur und weiterführende Links

Braun, J. / Sieper, J.: Axiale Sponyloarthritis. Bremen: UNI-MED Verlag AG, 2014 – 3. Auflage.

Miehle, W.: Spondylitis ankylosans – Morbus Bechterew. Bad Feilnbach-Litzldorf: Rheumamed-Verlag, 2008 – 2. Auflage.

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (Hrsg.): Morbus Bechterew – eine Handreichung für Ärzte. DVMB Schriftenreihe 16, Schweinfurt, 2016 – 2. Auflage.

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (Hrsg): Die Erkrankung Morbus Bechterew. DVMB e.V. – Bundesverband, 2018.

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (Hrsg): Aus dem Morbus Bechterew Journal. MB-Journal 141, 2015.

Assessment of Spondyloarthritis International Society (in englischer Sprache)

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew